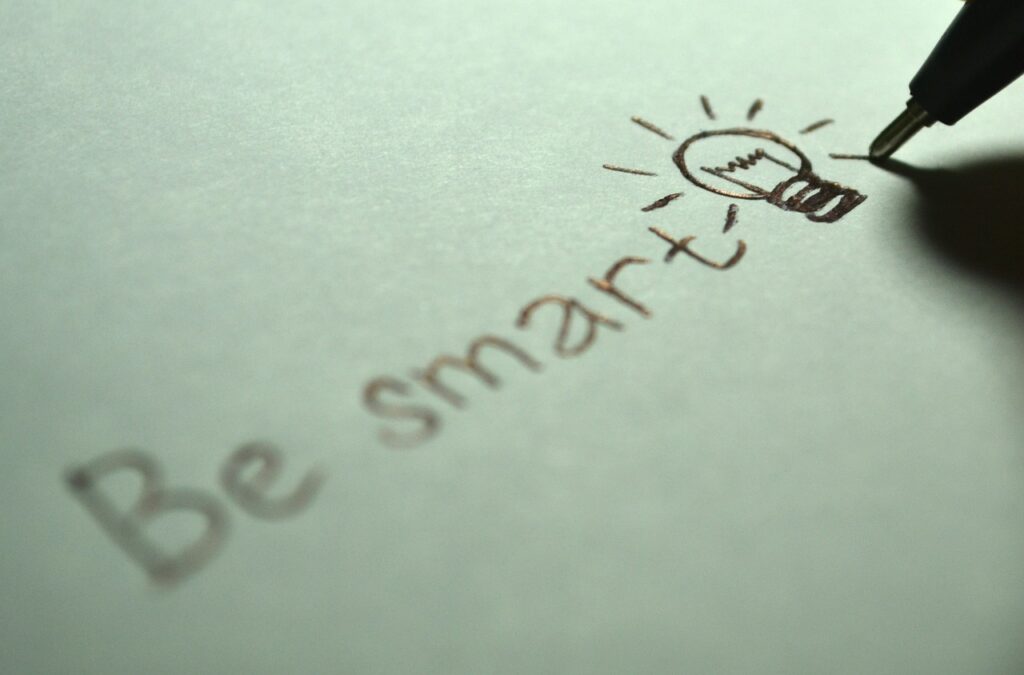

歯医者を受診したら、親知らずを抜く必要があると言われたけど、

契約している保険から保険金は下りるのかな

親知らずで保険金が下りた人と、そうでない人がいるみたいだけど、その違いって何なのだろう

一般的に親知らずを抜歯する人は約7〜8割いると言われています。

そんな身近な親知らずですが、抜歯した際の処置について、保険が適用されるのか詳しく理解しているでしょうか。

保険を契約していて、抜歯に対して保険金が支払われるのに、対象外だと思って請求しなかったとしたら非常にもったいないですよね。

この記事では、親知らずの抜歯について、生命保険会社の査定部門(保険金をお支払い可能か審査する部署)に10年以上勤務している筆者が、実体験をベースに解説します。

営業の部署でないため、保険を売る目的はありません。

中立的な立場で保険の疑問についてお答えしていきます。

- 保険(公的保険と民間保険)の制度の仕組み

- どのような場合に保険適用となるか

- 事前に確認すべきことや注意点

親知らずの抜歯で保険は下りる?まず知っておきたい2つの「保険」のこと

親知らずの抜歯に関して「保険は使えるの?」と考えるとき、まず理解しておきたいのが「公的保険」と「民間保険」の違いです。

同じ“保険”という言葉でも、その仕組みや役割はまったく異なります。

ここを整理しておくことで、どんな場面で保障を受けられるのかがぐっと分かりやすくなります。

医療保険には「公的保険」と「民間保険」がある

「保険」という言葉で一括りにされがちですが、保険は国民全員が加入している「公的保険」と、任意で加入する「民間保険」に分けることができます。

公的保険は、会社員なら給料から保険料が天引きされており、病気になったときなど病院で自己負担額を少なくしてくれるものです。

一方、民間保険は保険会社に自ら進んで加入するものです。

テレビのCMなどで「備えがあれば安心」と勧められているように、自ら備えが必要と判断して加入します。

何か不幸なこと(死亡や入院など)があったときに、契約の保障内容に基づいて給付金が受け取れるのが民間の保険です。

同じ「保険」といっても、まるっきり性質が違うものなので、別ものと分けて考えることが理解するための第一歩となります。

まずは「公的保険」と「民間保険」2種類の保険の違いを把握しましょう。

公的保険と民間保険の役割とカバー範囲の違いをざっくり解説

公的保険と民間保険とでは、保険適用のタイミングと目的が異なります。

公的保険は「医療費の自己負担軽減」が目的です。

病院の窓口で支払う金額は、本来の金額の3割で済みます。

※年齢などにより負担割合は変わります。

他にも、入院や手術などで医療費が高額になった際は、年収により医療費負担の上限が設けられていたりします(高額療養費制度)。

民間保険は「治療後の経済的補償」が目的です。

治療後に、入院や手術した証明書などを保険会社に提出して、入院や手術保険金などの保険金を受け取ることができます。

受け取る保険金の額や支払可否は、契約している保険の内容により異なるため、自身に必要な保障を必要な分だけ契約する必要があります。

「自己負担を抑える」と「 現金給付を受ける」という違い

公的医療保険(健康保険)と民間医療保険の違いは以下のとおりです。

| 比較項目 | 公的医療保険(健康保険) | 民間医療保険 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 医療費の自己負担を軽くする | 給付金で経済的損失を補償する |

| 支払いのタイミング | 治療時にその場で適用される | 後日、申請により現金が受け取れる |

| 対象となる費用 | 医療機関で発生する実費 | 入院・手術・通院に応じた給付金 |

| 給付の内容 | 例:3割負担に軽減 | 例:手術給付金5万円など |

| 加入方法 | 義務(会社員・自営業者すべて) | 任意(自由に選んで加入) |

親知らずで公的医療保険(健康保険)が使える条件とは

親知らずの抜歯であっても、すべてが公的保険の対象になるわけではありません。

健康保険が使えるのは「治療の必要があるケース」に限られ、美容や予防を目的とした処置では対象外です。

ここでは、公的保険が適用される条件について整理していきます。

保険が効くのは「治療目的の抜歯」のみ(例:痛み・炎症・埋伏歯)

大抵の場合、親知らずは痛みや炎症があって歯医者を受診すると思います。

風邪をひいて病院に行くのと同じように、痛みや炎症に対して治療するので、健康保険の対象になるのは当然です(反対に、美容目的での抜歯などは健康保険対象外です。)。

なお、痛みや炎症の原因として、埋伏歯(まいふくし)という原因があげられます。

埋伏歯の場合、一般的な親知らずに比べ、歯茎の切開や顎の骨を削る外科的な処置が必要となるため抜歯が難しくなります。

ここで健康保険の適用と混同し、埋伏歯に対する外科的な処置をしたという理由で、民間の保険による保険金が下りると考える人が多いようですが、手術=保険金が下りる訳ではないので注意が必要です。

親知らずは、痛みなどの症状があれば、公的医療保険の対象です。

ただし、「公的医療保険の対象=民間医療保険の対象」とは必ずしも言えません。

美容目的・予防・本人希望だけではNG

保険は「治療が必要な状態」に適用されるものです。

たとえば、必要ないにも関わらず自分の意思で治療を受けた場合に、自己負担が軽減されたり、保険金が受け取れたりしたら、真面目に保険料を支払っている人にとっては損になります。

「痛みや腫れがない」などの自覚症状がなく、美容目的や予防的な処置は、一般的に健康保険および民間保険の対象外になります。

美容目的の治療に、皆から集めた保険料が使われてしまっては、

保険の制度が成り立たなくなってしまいますね。

保険適用時の費用相場について解説

親知らずの費用の目安は以下のとおりです。

| 抜歯の種類 | 症状の有無 | 保険適用 | 自己負担額の目安 (3割負担) | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 単純抜歯 | あり | ○ | 約3,000〜5,000円 | 痛み・腫れ・虫歯などの治療目的がある場合 |

| 埋伏歯の抜歯 | あり | ○ | 約5,000〜8,000円 | 骨を削る等の処置があると高くなりやすい |

| 美容・希望による抜歯 | なし | × | 約10,000〜20,000円以上 | 自費診療(全額自己負担) |

民間の医療保険が下りるケースとは?

「民間保険から給付金をもらえるのでは?」と考える方もいますが、実際には対象となるケースは多くありません。

保険会社ごとの契約内容や“手術”の定義に左右されるため、注意が必要です。

ここでは、どんな場合に支払い対象になるのかを解説します。

親知らずの治療は手術給付金の支払対象になることは少ない

全ての保険商品を調べた訳ではありませんが、一般的に民間保険で親知らずの抜歯について保障するケースは少なく、最近発売された保険ほど保障対象になっていません。

たとえ保障されたとしても、埋伏歯による歯茎の簡単な切開などであれば、少額の保険金しか貰えないでしょう。

そもそも保険という仕組みは「起こる確率が低いものへの保障」しか構造上成り立ちません。

高確率で起こるであろう、親知らずの抜歯についてまで保険会社が保険金を支払っていたら、保険会社が損をしてしまいます。

保険の構造から考えれば、一般的な親知らずによる抜歯が、民間保険の保障対象外ということに納得いただけるのではないでしょうか。

手術の定義は保険会社によって異なる

各保険会社の手術の定義は異なり、単純に健康保険で適用・非適用だから手術に該当する(または該当しない)と判断できるものではありません。

健康保険が非適用の手術(自費によるもの)でも、保険会社によっては、治療が必要なものと判断したり、昨今の医療業界の流れから健康保険適用になることを見込んで支払対象と規定していることもあります。

たとえば近年では、不妊治療については、政府が健康保険を適用させると方針が変わったことに伴い、民間保険も保険金が下りるケースも出てきました。

同じ手術・処置であってもA社では対象、B社では対象外ということがあるということです。

手術の実施前後に自身の契約している保険の保険証券や約款を確認するようにしましょう。

もしくは各保険会社のお問い合わせ先に電話するなどして、手術の支払可否について確認してみてください。

保険金が支払われる稀なケースや、どんな処置が「手術」扱いされるか具体例を紹介

稀なケースですが親知らずの抜歯で保険金が下りるケースも存在します。

親知らずの生えている向きや埋まっている状態が悪く、骨や神経へ影響を及ぼしているケースです。

そのような場合、顎(あご)の骨を削るなどの難易度の高い手術が必要となります。

具体的には「下顎水平埋伏智歯」に対する「埋伏智歯抜歯術(骨削を含む)」の手術で、下顎の親知らずが、顎の骨の中に横向きに埋まっている状態のため、抜歯するには顎の骨を削る必要があるものです。

ただし必ずしも、骨に影響を与えたら保険金が下りるというものではありません。

保険契約の内容によっては支払われる可能性があるかもしれない程度に思っておいた方がよいでしょう。

私は、10年以上保険金の査定業務を経験していますが、通常の抜歯程度のものをお客さまが(誤って)請求してしまい、「対象の契約では保険金をお支払いできません」と通知するケースがほとんどです。

例外的に、医師が必要と判断し、入院のうえ全身麻酔を使用し、顎の骨を大きく削る手術をした場合などで保険金をお支払したことはありますが、ほとんどが支払対象外でした。

保険金が下りやすいパターン・下りにくいパターン

実際に親知らずの抜歯で請求を検討する場合、「どんなケースなら保険金が下りるのか」が気になりますよね。

ここでは、経験上よくある“下りやすいパターン”と“下りにくいパターン”を具体的に紹介します。

下りやすい:抜歯に伴って歯ぐきを切開、病院で日帰り手術など

他にも、入院(日帰り入院も含む)をしていれば、保険金が下りるかどうかの一つの判断基準になるかもしれません。

医師が治療に際し、医師の監視下において入院させ管理しなければならないと判断したということは、難しい手術の可能性があります。

また入院した場合は、手術保険金が支払対象外であったとしても、入院保険金が支払対象となる可能性はあるので、入院保険金を受け取れるかも考える必要があります。

通常の抜歯は入院まで不要なため、入院=例外的な措置をしていると考えてもいいかもしれません。

下りにくい:単純な抜歯、クリニックでの処置、診断書が曖昧

一般的には、通常の「抜歯」は保険金が下りないケースが大半であり、クリニックや歯科医院での簡単な処置がされたものは、手術保険金が下りないと考えてよいです。

各保険会社の約款には、手術保険金の定義として「歯・歯肉の処置に伴うものは除く」と明記されていたりします。

これは、抜歯が比較的簡単な処置であり、重大な症状に繋がりにくいと考えられているためです。

入院も伴わず、数時間で処置が完了する抜歯は、保険金の支払対象にならない前提で考えておくのがよいと言えます(各保険会社、保険の内容によるので絶対ではありません。)。

民間医療保険の落とし穴|知らないと損する注意点

民間の医療保険は、契約内容や時期によって支払い条件が大きく変わります。

契約時にしっかり確認していないと、「対象だと思っていたのに支払われなかった」というトラブルになりかねません。

ここでは、見落としがちな注意点を解説します。

保険の内容をきちんと確認していない

親知らずの抜歯で医療保険が下りるかどうかは、「加入している保険の内容」に左右されます。

実際には多くの方が、契約時に渡された保険証券や約款をよく読まず、「なんとなく大丈夫だろう」と思い込んでしまっているケースが少なくありません。

たとえば、「手術給付金の特約を付加しているから対象になる」と思っていても、その保険に「歯科の処置は対象外」と明記されている場合、給付は受けられません。

また、手術給付金の支払要件に以下のような、細かい条件が設定されている契約もあります。

- 入院を伴う手術であること

- 保険会社が指定する手術であること

保険会社によって「手術」の定義も異なるため、同じような抜歯であっても、A社では支払対象、B社では対象外になるといった違いが生じることもあります。

「給付金もらえると思ったのに…」とならないよう、抜歯前に一度、保険証券や約款を見直す習慣をつけましょう。

入院や手術条件の落とし穴

保険契約の内容も昔と今とでは変わってきています。

たとえば昔の保険には、入院しないと手術保険金が支払われないというものがあります。

しかし現在では、医学の進歩により、必ずしも入院が必要でないケース(外来手術で治療するケースなど)が増えています。

現在の医療の状況に合わせて、以下のように保険自体もトレンドに合わせた商品が販売されています。

- 外来手術を対象とする保険

- 日帰り入院から保障する保険

- 入院の短期化により、長期の入院を保障するよりも、入院初日に見舞金を受け取れる保険

時間が経って、現在の医療の状況とマッチしていない保険を契約している方が数多くいます。

「自分の契約した保険が、外来手術が保障されるものだと勘違いしていた」というパターンは、お客さまから問い合わせを受ける中でも多いものです。

いざとなったときに、保険金が支払われなかったという事態になるので注意しましょう。

抜歯に備えて事前にやっておきたい2つのチェック

「自分の抜歯は保険の対象になるのか」を判断するには、事前の準備が欠かせません。

保険証券や約款を確認すること、そして歯科医師に処置内容を聞いておくことが重要です。

ここでは、抜歯前に確認すべき2つのチェックポイントを紹介します。

保険証券や約款を確認する(給付金対象となる処置の定義)

保険証券や約款を見て、手術の定義や条件を確認しておきましょう。

特に、歯科治療が保障対象になっているかはチェックしておくべきポイントです。

他にも、約款の「手術給付対象となる処置一覧」などがあれば合わせて見ておきましょう。

基本的には、単純な抜歯は支払対象外とされていることが多いです。

しかし、どういったケースであれば保障の対象になるかは、事前に保険会社などに問い合わせておくと安心です。

保険の契約内容は、馴染みがないので見てもすぐに分からないというのがほとんどです。

思い切って保険会社に連絡してみて、契約している保険の保障内容を一緒に確認してもらうのもよいでしょう。

保険を見直すいい機会にもなるかもしれません。

歯科医師に処置の内容を事前確認

通常の親知らずの抜歯よりも、難しい処置などをした場合に保険金が下りる可能性があります。

たとえば以下のポイントを抑えて、歯科医師の説明を聞いておくとよいでしょう。

- 歯茎の切開はどの程度行うのか

- 顎の骨を削る処置は必要なのか

- 麻酔は局所麻酔で実施するのか

通常の抜歯ではない場合、より詳しい説明が歯科医師からあると思いますし、こちらから質問してもよいです。

自分の場合はどのような処置を予定しているのか、事前に歯科医師の説明をよく聞いておきましょう。

ただし、歯科医師に民間保険の保険金が下りるかを聞いても回答できませんので注意してください。

予定している抜歯が一般的なものかどうかは答えてくれると思いますので、自身の受ける処置が稀なケースか否かを確認してみましょう。

必要に応じて、歯科医師から聞いた処置内容を保険会社に伝え、保険金の支払対象か確認してもよいです。

よくある質問(FAQ)

Q:親知らずの抜歯でも手術給付金が出ますか?

- 親知らずの抜歯は手術給付金の対象ですか?

-

条件によります。

一般的に単純な抜歯は給付金の支払対象外ですが、埋伏歯の切開や骨を削るような処置を伴う「手術」と判断されるケースでは、給付金が支払われる可能性があります。診断書に「埋伏智歯抜歯術」や「骨削を伴う手術」といった具体的な記載があるかがポイントです。

Q:通院だけで保険は下りますか?

- 通院だけで保険金は下りますか?

-

これも保険の内容によります。

通院給付金が付いている保険であれば、治療後の通院も対象になる場合があります。ただし、「入院が前提でないと通院給付金は出ない」などの条件があることもあるため、約款の確認が重要です。

Q:診断書は自分で用意するの?

- 診断書は自分で用意する必要がありますか?

-

基本的には、歯科医院に依頼して発行してもらいます。保険会社から指定の診断書用紙が送られてくる場合もあるため、事前に保険会社へ連絡し、必要書類や記載内容を確認しておくとスムーズです。

まとめ:保険を味方にして、親知らずの抜歯を賢く乗り越える

親知らずの抜歯は、思いがけない出費ですが、「治療目的」であれば公的保険の対象となり、自己負担を大きく抑えることが可能です。

また、一般的に親知らずの抜歯は民間保険の手術保険金の保障対象外です。

ただし例外もあるため、抜歯が必要になったときは、手術保険金が支払対象かどうか、保険証券を確認し、歯科医師の処置内容の説明と照らし合わせて判断しましょう。

治療の内容によっては給付金が支払われるケースもあり、特に難しい処置をする場合は、支払いの条件に当てはまる可能性があります。

自身で判断が難しい場合は、保険会社に問い合わせて見るとよいでしょう。

親知らずの抜歯という機会に、ご自身の保険内容を見直しておくのもよいタイミングかもしれません。

保険やお金の不安を解消して、安心して治療に臨みましょう。

コメント